E insomma. I dati pubblicati ieri dall’Istat sulla povertà in Italia nel 2017 ci hanno addolorate ma non stupite: 10 anni ininterrotti di crisi non potevano non avere un impatto devastante sui più deboli: la povertà è infatti aumentata come non mai dal 2005, soprattutto tra i meridionali, gli stranieri, i giovani, gli anziani, gli stranieri, le famiglie numerose. Due numeri veloci:

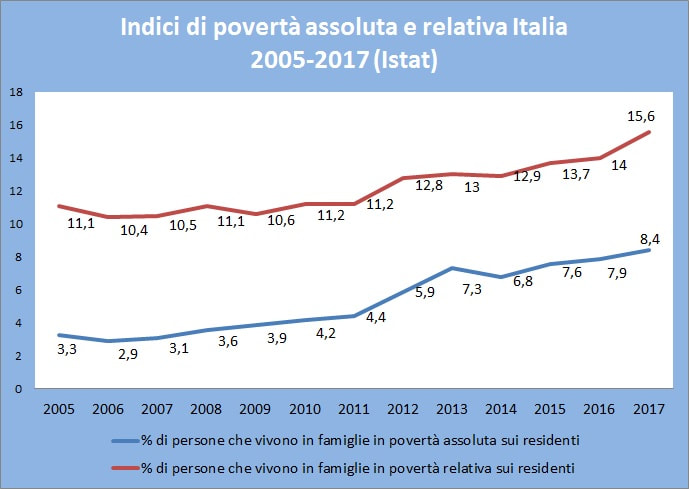

- 5 milioni e 58 mila individui sono in povertà assoluta, l’8,4% della popolazione (erano il 7,9% nel 2016), dei quali 1 milione 208mila minori. La povertà assoluta degli individui aumenta soprattutto nel Mezzogiorno, dal 9,8% a 11,4%, e nei centri e nelle periferie delle aree metropolitane del Nord. Le famiglie che hanno come persona di riferimento giovani sotto i 35 anni sono in povertà assoluta per il 9,6%, se invece sono anziani over 64 solo per il 4,6%,

- 9 milioni 368mila individui sono in povertà relativa (15,6% nel 2017 contro il 14,0% del 2016). Come la povertà assoluta, la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) o 5 componenti e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di riferimento è un under 35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquattrenne.

Numeri terribili:

possiamo disquisire sulla differenza tra povertà assoluta e povertà relativa ma

pur sempre di povertà parliamo, e i risultati elettorali di questa ultima

tornata elettorale riflettono coerentemente un malessere sociale ed economico

generale che non si limita ai 9 milioni 368 mila di “relativamente”

poveri. La definizione di povertà per l’Istat è infatti strutturata in modo

molto meticoloso su diverse tipologie familiari. Per fare un esempio una

famiglia con due coniugi tra i 18 e i 59 anni e due figli a carico tra i 4 e i

10 anni che vivono in un comune metropolitano del Centro Italia è considerata

in povertà assoluta se ha una capacità mensile di spesa in consumi complessiva

di 1.560,88€ e in povertà relativa se arriva a 1.768,91 €. Ammetterete che le

fasce di popolazione immediatamente superiori a queste soglie non è che

facciano esattamente una vita agiata. Un conto è infatti la definizione

statistica della povertà, un altro è la percezione soggettiva e sociale di

questo fenomeno, che è certamente ben più ampia di questi numeri.

Lo studio Istat ha comunque il merito di fare luce sulla fascia di popolazione

sicuramente più disagiata, per la quale si rendono indispensabili energiche

politiche di welfare e per il lavoro. Dato il numero, far uscire dalla povertà

queste persone avrebbe un impatto macroeconomico importante, non solo in

termini di spesa pubblica per il welfare ma anche di potenzialità lavorative,

fiscali e contributive che si potrebbero sviluppare.

Certo, ci vuole una capacità di governo del welfare che vada oltre la mera

funzione assistenzialista e sappia investire in sviluppo delle capacità delle

persone con una visione e programmazione strategica e soprattutto pluriennale.

Per interventi di sistema è indispensabile però conoscere a fondo la povertà in

tutte le differenze sociali, territoriali, familiari e individuali nelle quali

si articola, poiché occorre dare risposte a bisogni spesso molto differenti tra

loro.

Un aspetto che certamente andrebbe approfondito è la diversa povertà femminile.

Intanto, ci chiediamo: le donne italiane sono più o meno povere degli uomini?

A guardare i dati sul reddito e sulla disponibilità di risorse si direbbe che

sono più povere: le donne guadagnano mediamente a

parità di lavoro 3.000 euro in meno degli uomini, mentre la loro ricchezza individuale è più bassa di

quella maschile del 25%.

Il reddito prodotto autonomamente dalle donne, o le loro proprietà individuali,

rappresentano però indicatori di autonomia e di indipendenza economica.

Diverso è il discorso sulla redistribuzione delle risorse all’interno delle

famiglie, sulla capacità di spesa e di consumo, che definiscono la soglia di

povertà delle famiglie e degli individui. In questo caso le donne, pur essendo

molto spesso dipendenti dalle risorse economiche del partner che mediamente

guadagna di più, godono di una capacità di consumo e di un benessere maggiore

di quello che avrebbero con il loro solo stipendio.

Per questo effetto di redistribuzione delle risorse, del consumo e delle spese

all’interno della famiglia, quindi, il numero delle donne povere a livello

individuale, tra adulte e minori, calcolato dall’Istat sulla capacità di

consumo, non è molto differente da quello degli uomini: dei 5 milioni e 58 mila

di poveri assoluti nel 2017 in Italia 2 milioni 486 mila sono gli uomini e 2

milioni 472mila le donne.

E finisce qui, dai dati Istat del 2017 non sappiamo niente di più sulla povertà

delle donne.

Un po’ poco, no? Altri studi, anche se non recentissimi, ci aiutano invece a

capire in modo un po’ più approfondito le differenti dinamiche della povertà

femminile. Il più completo rapporto sulla

povertà delle donne in Italia risale al 2000 ed è stato prodotto dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali

nell’ambito della Commissione di indagine sull’esclusione sociale. Grazie a questa ricerca veniamo così

a sapere che, se per le donne la redistribuzione familiare delle risorse può

apparire un vantaggio, in realtà diventa molto pericolosa perché rappresenta

pur sempre una dinamica di dipendenza: se le cose non vanno bene in famiglia,

se ci si separa o si rimane vedove, aumenta sensibilmente il rischio di povertà

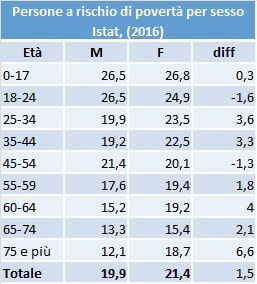

per le donne. Le statistiche ci dicono infatti che il rischio di povertà per le

donne è superiore a quello degli uomini, soprattutto per le fasce di età

relative alla maternità (23,5% contro il 19,9% degli uomini per le 25-34enni,

3,6 punti percentuali di differenza) e soprattutto per le over 75 (18,7% contro

il 12,1% degli uomini, per una differenza di 6,6 punti percentuali).

Le donne hanno infatti un tragitto di vita sostanzialmente

differente da quello degli uomini: il loro maggiore impegno nella famiglia

rappresenta un elemento di condizionamento molto forte per le loro possibilità

occupazionali e, quindi corrono un maggiore rischio di povertà non solo in età

adulta ma anche in età anziana.

La povertà delle donne è dunque più complessa di quella maschile, poiché è

determinata da un numero maggiore di variabili di integrazione sociale ed

economica o, viceversa, di esclusione sociale: il lavoro, la famiglia e il

welfare. Per gli uomini, meno condizionati dall’impegno familiare, si può dire

che una volta che c’è il lavoro il rischio di povertà si allontani di molto.

E proprio rispetto a queste tre variabili possiamo considerare come per le

donne alcuni critici eventi della vita possano rendere maggiore il rischio di

povertà: le separazioni, la vedovanza o la malattia possono rappresentare

certamente dei momenti di estrema difficoltà economica.

Più frequentemente rispetto agli uomini, poi, le donne possono perdere o

rinunciare al lavoro per eventi legati alla famiglia: pensiamo alla nascita di

un figlio, alla malattia di un congiunto, alla necessità di assistere un

anziano.

Considerando queste dinamiche vi sono quindi alcuni “target” di donne a

maggiore rischio di povertà, che occorrerebbe studiare di più per poter

intervenire con politiche più mirate ed efficaci. Si tratta ad esempio delle

madri sole, delle donne anziane, divorziate, lavoratrici povere, straniere, in

grave stato di emarginazione o con gravi problemi di salute.

In tutto questo discorso deprimente c’è però un aspetto positivo da mettere in

evidenza: gli studi confermano che le donne, nel momento in cui si trovano in

stato di povertà, hanno delle risorse personali e umane superiori rispetto a

quelle degli uomini per fronteggiare la situazione.

Insomma, tengono più botta.

Direte: grazie. Secoli di sottomissione e inferiorità economica, politica e

sociale ci hanno temprate a sopravvivere a tutto. Beh, è vero, però sono

comunque capacità da non sottovalutare e, semmai, da tenere in considerazione

nella costruzione degli strumenti di contrasto alla povertà.

La maggiore capacità delle donne di affrontare la povertà è legata proprio al

diverso percorso sul quale si forgia l’identità maschile, più legata

all’economia monetaria, rispetto a quella femminile, più frequentemente costruita

sull’economia familiare. Così, quando i soldi scarseggiano, l’identità degli

uomini va inevitabilmente subito in crisi (non guadagno quindi non esisto),

mentre quella delle donne, maggiormente strutturata su altre dimensioni oltre a

quella monetaria, si attiva su altri fronti e si rimbocca le maniche come può e

riesce.

Le donne in stato di povertà si mostrano quindi molto capaci nell’attivare le

cosiddette “risorse non di mercato”. Sanno attivare importanti reti di

relazione, riescono ad utilizzare meglio i servizi dello Stato, trovano

lavoretti nell’economia informale, si impegnano nell’autoproduzione di beni e

servizi e nell’autoconsumo. Il baratto, lo scambio, i vestiti cuciti da sole,

la rinuncia al cibo preconfezionato, alla lavanderia: sono tutte strategie di

sopravvivenza che conoscevano molto bene le nonne che hanno affrontato le

ristrettezze della guerra, ma alle quali si aggrappano ancora oggi le figlie e

le nipoti che stanno cercando di superare la loro “guerra” del nuovo millennio.

Ecco quindi che le donne, più degli uomini, spendono i propri guadagni per la

famiglie e i figli e utilizzano lo stipendio per migliorare l’amministrazione

della casa (Morris, Ruane, 1986), che una sterlina guadagnata dalla moglie ha

maggiori probabilità di essere spesa per i figli di quante ne abbia una

sterlina guadagnata dal marito (Pahl 1989, 1995), che nelle famiglie a basso

reddito è altamente probabile che spetti alle donne la responsabilità di far

quadrare i conti (Taylor-Gooby 1985; McKee, Bell 1985; Fadiga Zanatta, Mirabile

1993; Pahl 1996).

Si combatte, insomma. Certo, è un lavoro immane, per queste donne,

sopravvivere, come lo è d’altronde anche per gli uomini.

Però, voi decisori politici, quando vi metterete seriamente a ragionare su

questi problemi, magari pensateci a queste differenze, che vi potrebbero uscire

anche politiche migliori e più efficaci, sai mai….